Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Sammlung. Ausführlichere Informationen dazu können Sie in dem E-Book zum 150-Jährigen Jubiläum nachlesen.

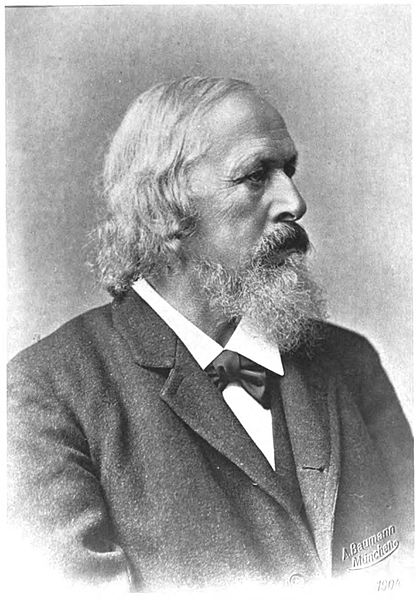

Heinrich Brunn (Direktor: 1865–1894), Professor am Lehrstuhl für Klassische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, gründete 1869 das „Museum von Gypsabgüssen klassischer Bildwerke“. Dieses war für ihn von essentieller Bedeutung, damit er die von ihm eingeführte wissenschaftliche Methode des sog. vergleichenden Sehens lehren konnte. Gleichzeitig entstand auch eine Fotothek, die ebenfalls ein wichtiges Hilfsmittel in der archäologischen Forschung und Lehre darstellt.

In München gab es im 19. Jahrhundert gleich mehrere Abguss-Sammlungen, wie beispielsweise an der Akademie der Bildenden Künste und auch in den Häusern und Villen von Künstlern. In dieser Sammlungslandschaft fand das Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke bald schon seinen festen Platz.

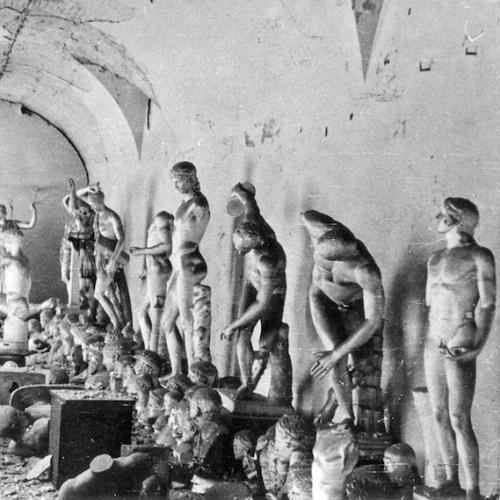

Adolf Furtwängler (Direktor: 1894–1907) gelang es als Nachfolger Brunns die Sammlung weiter auszubauen und die Methode des sog. vergleichenden Sehens auf römische Kopien und die Frage nach den verlorenen griechischen Originalen zu übertragen. Als Ergebnisse seiner Forschungen entstanden zahlreiche Rekonstruktionen, die heute fast nur noch im Stettiner Nationalmuseum erhalten sind.

Paul Wolters (Direktor: 1908–1929) führte nach dem Tod Furtwänglers dessen Arbeiten fort, arbeitete die Sammlungsbestände systematisch auf und bemühte sich um eine ansprechende Aufstellung der mittlerweile drittgrößten deutschen Abguss-Sammlung.

Ernst Buschor (Direktor: 1929–1959) erntete die Früchte dieser Mühen und konnte 1932 eine hochgelobte Neuaufstellung in großzügigen, lichtdurchfluteten Ausstellungsräumen präsentieren. Doch wurde diese 1937 für die Ausstellung „Entartete Kunst“ geschlossen und auch während des Zweiten Weltkrieges musste das Museum nach und nach Räume an ausgebombte Organisationen abgeben. In Buschors Direktorat fallen auch die fast vollständige Zerstörung der Sammlung 1945 und der Umzug in das Haus der Kulturinstitute in die Nähe des Königsplatzes 1949.

Der – wenn auch langsame – Wiederaufbau begann 1959 mit Ernst Homann-Wedeking (Direktor: 1959–1976) als neuem Direktor des Abgussmuseums. Ab dieser Zeit wurden wieder Abgüsse angekauft und im Haus der Kulturinstitute ausgestellt. Einen besonderen Zuwachs erfuhr die Sammlung durch eine große Olympia-Ausstellung im Deutschen Museum.

Unter Paul Zanker (Direktor: 1976–2002) flossen seit 1976 außer staatlichen Mitteln auch große Summen Drittmittel und Forschungsgelder, was zum systematischen und vollständigen Wiederaufbau der Sammlung führte.

Seit 1991 wird die Sammlung, die mit ihren rund 2000 Abgüssen heute wieder zu den vier größten Abgussmuseen in Deutschland zählt, nicht mehr nur als Forschungs- und Lehrinstrument, sondern auch als öffentliches Museum für vielfältige Veranstaltungen und Sonderausstellungen genutzt.

Seit dem 18. Jahrhundert sind Sammlungen von Reproduktionen und insbesondere von Gipsabgüssen nach antiken Kunstwerken in Europa weit verbreitet. Sie spiegeln den Wunsch wider, sich mit der als vorbildhaft angesehenen Antike zu umgeben und die Werke miteinander vergleichen zu können.

Die ersten Sammler waren Adelige. Zu Lehr- und Übungszwecken nutzten außerdem Kunstakademien Abgüsse, denn Künstler lernten zunächst an den antiken Formen. Auch war Gips immer schon ein von Bildhauern geschätztes Material, um Skizzen oder Modelle anzufertigen.

Im Laufe der Zeit etablierten sich etliche Abguss-Sammlungen in Deutschland und anderorts in Europa.